資産形成の税制優遇制度、現行NISA、新NISA、iDeCoのどれを選ぶ?

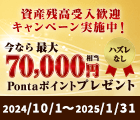

2024年からNISA制度が大きく生まれ変わります。今回は資産形成に活用できる代表的な税制優遇制度であり、2023年で新規投資の受付は最後となる現行のNISA(つみたてNISA/一般NISA)、2024年から始まる新NISA、そしてiDeCo(個人型確定拠出年金)についてご説明します。

新規投資の受付は2023年が最後となる現行のNISA(つみたてNISA/一般NISA)

まず2023年まで口座開設可能な現行のNISAである、つみたてNISAと一般NISAです。これらは1年毎にどちらか選択をして利用することができますが、資産形成が目的なら非課税期間が最長20年間と長い、つみたてNISAがおすすめです。制度の概要は次の通りですが、つみたてNISAは、年間40万円まで、長期・積立・分散投資に適した一定の投資信託に積立投資することができます。

| 2023年まで 口座開設可能 | つみたてNISA | 一般NISA |

|---|---|---|

| 対象者 | 日本に住む18歳以上の人 | |

| 投資可能期間 | 2023年12月末まで | |

| 非課税保有期間 | 20年間(最長2042年まで) | 5年間(最長2027年まで) |

| 制度の利用 | 1年毎に「NISA」もしくは「つみたてNISA」を選択 | |

| 投資できる主な商品 | 長期・積立・分散投資に適した 一定の株式投資信託とETF | 株式、株式投資信託、 ETF、REIT |

| 拠出上限額 | 40万円(年間) | 120万円(年間) |

| 買付方法 | 積立投資のみ | 通常の買付・積立投資 |

| 売却可能時期 | いつでも可 | |

一方、一般NISAでは株式等も購入できますが、非課税期間は最長でも5年と短く、長期的な資産形成に向いているとは言えないと思います。

2024年から始まる新NISAと現行のNISAでは非課税枠が別枠となりますので、今年までのNISA利用状況によらず、新NISAは誰もが平等に利用できます。また、新NISAが始まっても、現行NISAで投資してきた分は今後も新NISAとは別枠で保有を継続できますので、慌てて売却したりしないよう十分ご注意ください。例えば、2023年につみたてNISAで投資した分については、最長で2042年まで非課税で保有を継続できます(上図)。

2024年から始まる新NISAとiDeCoを比較

新NISAとiDeCoの概要をまとめると次のようになります。新NISAは2024年から始まりますが、iDeCoは2023年時点でも利用可能です。

| 新NISA(2024年~) | iDeCo(個人型確定拠出年金) | ||

|---|---|---|---|

| 対象者 | 日本に住む18歳以上の人 | 20歳以上65歳未満(国民年金被保険者のみ) (任意加入被保険者である海外居住者も) | |

| 税制 | 運用益は無期限で非課税 | ・拠出時:拠出額が全額所得控除 ・運用時:運用益は無期限で非課税※ ・受取時:退職所得控除、公的年金等控除 ※特別法人税は2025年度まで凍結 | |

| 制度の利用 | NISA制度内で以下の2つの枠を併用可能 | 第1号被保険者の場合、掛金限度額は 国民年金基金や付加年金と共有 | |

| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | ||

| 投資対象商品 | 積立・分散投資に適した

一定の投資信託 (現行のつみたてNISA対象商品と同様) | 上場株式・投資信託等 (①整理・監理銘柄 ②信託期間20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型などを除外) | 投資信託、保険商品、定期預金など (プランごとに35本まで) |

| 買付方法 | 積立投資のみ | 通常の買付・積立投資 | 毎月掛け金を拠出して積立 (年単位での拠出も可能) |

| 月額拠出可能額 | 10万円 | 年間投資枠の範囲内 | 5,000円以上1,000円単位 |

| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 | 年間14万4000円 ~ 81万6000円 (職業、企業年金の有無などによる) |

| 非課税保有限度額 (総枠) | 1,800万円(生涯投資枠: 簿価残高方式で管理) | 特になし (企業型DC等から移換可能) | |

| 1,200万円(内数) | |||

| 売却可能時期 | いつでも可 | スイッチング(商品変更)可能 受取は60 ~ 75歳から一括/年金 | |

| その他 | 金融機関によって、取扱商品数が異なっていたり、どちらか1つの枠しか利用できないことも。 | ・手続きや税制がやや煩雑 ・国民年金基金連合会等への手数料 | |

新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠という2つの枠を同時に利用でき、最大で年間360万円(つみたて投資枠120万円 + 成長投資枠240万円)まで投資可能になります。ただし、非課税で保有できる限度額は、最大1,800万円(うち成長投資枠では1,200万円)となります。

つみたて投資枠の対象商品は現行のつみたてNISAの対象商品と同様で、一定の条件を満たした投資信託のみとなります。一方、成長投資枠の対象商品は基本的に現行の一般NISAと同様で上場株式、投資信託、ETF、REIT(不動産投資信託)となりますが、上場株式のうち整理銘柄や監理銘柄、投資信託のうち信託期間が20年未満のものなど、一部の資産形成に適していないとされる商品は除外されます。

新NISA最大の特徴は、制度が恒久化され、非課税期間が無期限となったことです。これまでは制度そのものが時限措置であり、非課税での保有期間が5年や20年と区切られていたため安心して長期投資できるとは言えない制度でした。それが解消されますので、生涯にわたり活用できる資産形成に向けた非課税制度になるというわけです。

新NISAでは非課税期間が無期限になる上、いつでも好きな時に売却できますので、マイホームの頭金や自動車の購入などライフイベントで必要になった時など、いつでも売却して使うことができます。なお、売却した分については、翌年以降に非課税枠として再利用できるようになります。

iDeCoについての詳細は、以下のページをご覧いただければと思いますが、基本的に公的年金に上乗せして加入できる私的年金制度の1つです。そのため、受け取って自分で使うことができるのは60歳以降になります。取り崩して使うことができるタイミングが新NISAとは異なるのが大きな違いの1つと言えます。

新NISAとiDeCoはどちらを優先すべき?

新NISAとiDeCoはどちらも税制優遇があり、資産形成に向けて大いに活用すべき制度です。新NISAはいつでも売却して利用可能である一方、iDeCoは60歳以降のみ引き出し可能となりますので、老後資金を充実させたいならiDeCoを、特に使いみちを限定しない資産形成なら新NISAをそれぞれ優先的に使うのが基本になります。

ただ、より具体的に考えると、新NISAは比較的シンプルな制度で、非課税保有限度額は1,800万円とかなりの金額を利用できます(例えば、毎月3万円の積立なら50年分)。多くの方にとっては、新NISAの1,800万円があれば資産形成としてなら十分かもしれません。

iDeCoは新NISAとは別の口座を開設し、私的年金制度とは言え公的年金の被保険者であることが加入の前提で、加入手続きでは国民年金基金連合会などとのやりとりも発生します。手続きなどがあまり得意ではないという方は、新NISAのみを利用するという選択肢もあります。

一方、iDeCoのメリットの一つに所得税控除があります。iDeCoの掛金は全額が所得控除となりますので、現役時代の所得税率が高い方はiDeCoを利用することで所得税・住民税を節税でき、60歳以降に受け取る際も退職所得控除や公的年金等控除の対象となります。

どちらを優先すべきか一概には言えませんが、ご自身の状況を踏まえつつ、上記のようなポイントを確認しながら検討していただければと思います。

最後に

現行のつみたてNISA、一般NISAと比較すると、新NISAは非課税期間が無期限となり生涯にわたり活用できる資産形成に向けた非課税制度として整備されるとともに、つみたて投資枠と成長投資枠という2つの枠を活用した運用資産の売却分については、翌年以降に非課税枠として再利用できるなど柔軟性が高くなり、とても使いやすい制度となります。老後資金に向けたiDeCoとともに、うまく使い分けながら最大限活用していただければと思います。

auのiDeCoに関する

auのiDeCoに関する