年金にも扶養手当がある?加給年金と振替加算とは?

配偶者や子など、一般的に扶養家族がいる場合は税・社会保険・会社の手当など、さまざまな優遇を受けられることがありますが、老後収入の土台となる公的年金でも扶養手当的な制度として、加給年金や振替加算と呼ばれる給付があります。

今回は公的年金の加給年金と振替加算についてご説明します。

加給年金および振替加算とは?

公的年金保険は誰もが加入する国民年金、そして会社員や公務員の方が上乗せとして加入する厚生年金に分かれますが、加給年金は厚生年金に加入している人が対象となる給付の1つです。

具体的には、厚生年金や共済組合等の被保険者期間が合計して20年以上ある人が、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている一定の条件を満たす配偶者または子がいる場合に給付されます。

加給年金を受給開始後、対象となる配偶者が65歳になると加給年金は支給停止になり、その時点で一定の条件を満たしていると今度は配偶者の人に振替加算が支給されます。

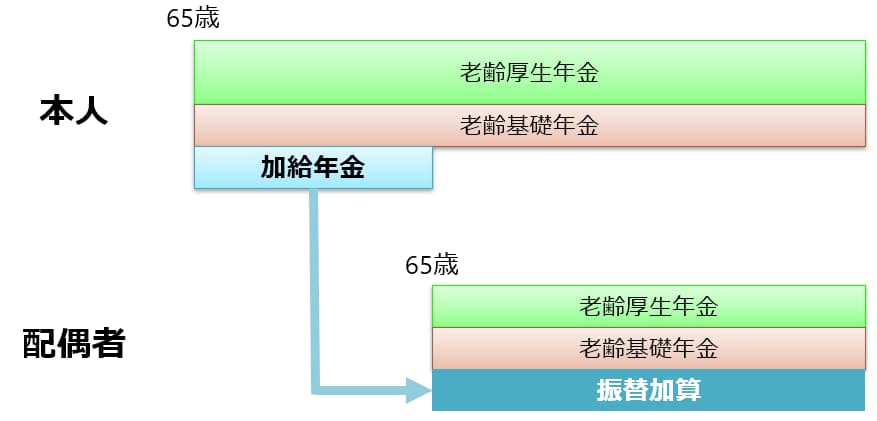

一般的な老齢基礎年金、老齢厚生年金に加えて、加給年金、振替加算を図示すると次のようになります。

加給年金の受給要件と金額

加給年金の受給要件および金額の概要は次のようになります。

| 対象者 | 加給年金額 | 要件 |

|---|---|---|

| 本人 | 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人で、65歳到達時点で、その人に生計を維持されている配偶者または子がいること | |

| 配偶者 | 234,800円 | ・65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません) ・厚生年金の被保険者期間が20年未満など老齢厚生年金等を受け取る権利がないこと |

| 1人目・2人目の子 | 各234,800円 | 18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |

| 3人目以降の子 | 78,300円 | 18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |

出所:日本年金機構ホームページ「加給年金額と振替加算」より、筆者作成

配偶者および子は「生計を維持されている」ことが要件となっていますが、具体的には次の2つを満たしていることが必要です。

- 生計を同じくしていること

同居している、もしくは別居していても、仕送りしている、健康保険の被扶養親族である等 - 収入要件を満たしていること

前年の収入が850万円未満、もしくは所得が655万5千円未満であること

加給年金の金額は、配偶者および1人目・2人目の子がそれぞれ年間234,800円、3人目以降の子は一人あたり年間78,300円となります。

さらに、配偶者の加給年金については、老齢厚生年金を受けとっている人の生年月日に応じた特別加算があるため、最終的な加給年金額は次の表のようになります。

| 受給権者の生年月日 | 特別加算額 | 加給年金額の合計額 |

|---|---|---|

| 昭和9年4月2日から昭和15年4月1日 | 34,700円 | 269,500円 |

| 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 | 69,300円 | 304,100円 |

| 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日 | 104,000円 | 338,800円 |

| 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日 | 138,600円 | 373,400円 |

| 昭和18年4月2日以後 | 173,300円 | 408,100円 |

出所:日本年金機構ホームページ「加給年金額と振替加算」

振替加算の受給要件と金額

加給年金の対象となる配偶者が65歳になると、それまで支給されていた加給年金は支給停止になりますが、このときに配偶者が老齢基礎年金を受け取り始め、一定の要件を満たしていると老齢基礎年金に振替加算と呼ばれる金額が加算されます。

- 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること

- 配偶者が老齢基礎年金の他に老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合等の加入期間の合計が240月未満であること

- 配偶者の共済組合等の加入期間を除いた厚生年金保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加入期間が、次の表未満であること

| 生年月日 | 加入期間 |

|---|---|

| 昭和22年4月1日以前 | 180月(15年) |

| 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日 | 192月(16年) |

| 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日 | 204月(17年) |

| 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日 | 216月(18年) |

| 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日 | 228月(19年) |

出所:日本年金機構ホームページ「加給年金額と振替加算」

振替加算の金額は、昭和2年4月1日生まれまでの年額234,100円から、昭和36年4月2日から昭和41年4月1日生まれまでの15,732円まで生年月日に応じて異なり、昭和41年4月2日以降生まれの人には支給されません。

加給年金や振替加算についての老齢年金繰り下げ時の注意点

老齢基礎年金や老齢厚生年金は原則として65歳からの受給になりますが、65歳よりも早く受給を開始する繰り上げ受給や、65歳よりも遅く受給を開始する繰下げ受給を選択することも可能です。

ただし、加給年金は老齢厚生年金に紐づく給付ですので、繰り下げ受給を選択すると実際に老齢厚生年金の受給が始まるまでは加給年金は受給できません。また逆に繰り上げた場合でも、加給年金は本人が65歳以降にのみ受給できます。

また、配偶者が65歳になると加給年金は支給停止になり振替加算となりますが、この配偶者自身が老齢基礎年金を繰り下げて受給を開始しないと振替加算は受給できません。

さらに、加給年金、振替加算ともに、繰り下げたとしても増額の対象にはなりません。老齢年金の繰り下げを検討されている場合にはこれらの点について十分ご留意いただければと思います。

加給年金や振替加算を受給するためには手続きが必要になることも

ご自分の年金額をチェックする方法としては毎年誕生月に送られてくる「ねんきん定期便」がありますが、加給年金や振替加算については記載されていません。ご自身で受給要件を満たしているかチェックしておきましょう。

また、受給要件を満たしていても、加給年金や振替加算を受給するためには、別途届出が必要となることがあります。受給要件を満たしていると思われる方は年金事務所に相談しながら必要に応じてきちんと手続きをし、受給していただければと思います。

加給年金や振替加算は老齢基礎年金や老齢厚生年金と比べて認知度が低いと思いますので、まずはこういった制度があること、そしてご自身が対象になりそうかどうかを確認しておいていただければと思います。

(参考)日本年金機構ホームページ「加給年金額と振替加算」

auのiDeCoに関するお問い合わせ

auのiDeCoに関するお問い合わせ