【時短勤務の方必見!】育児時短就業給付金とは?条件・金額・申請方法を解説

育児と仕事の両立に悩む方に、ちょっと明るいニュースです。

2025年4月から、新しい支援制度「育児時短就業給付金」がスタートしています。これまでも育休手当(育児休業給付金)はありましたが、今回は“時短勤務”で働く人に向けたサポートが登場。「復職したいけどフルタイムは厳しい…」「収入が減るのが不安…」という声に応える制度です。今回はそんな育児時短就業給付金について解説していきます。

この制度は、必ずしも会社から案内してくれるとは限りませんので、妊娠中や育休中にご自身で知っていると安心です。

そもそも「育児時短就業給付金」って?

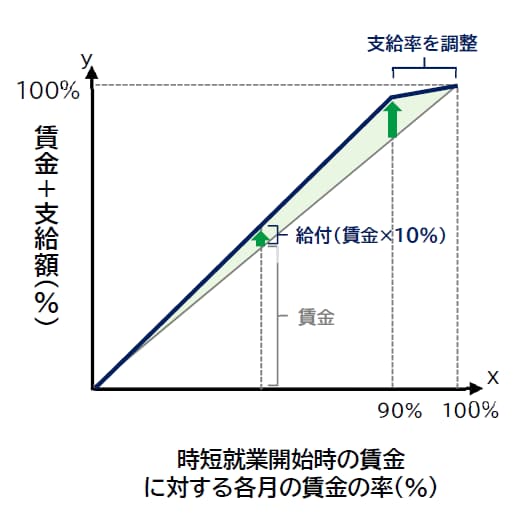

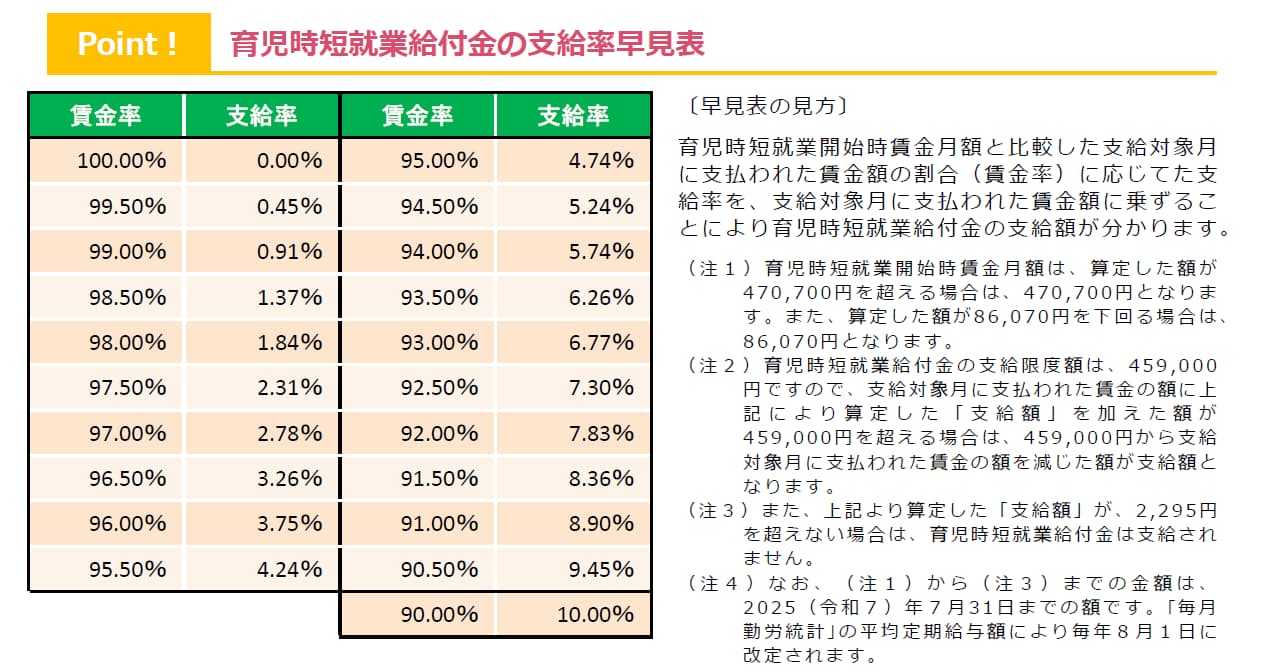

育児時短就業給付金とは、2歳未満の子どもを育てながら、時短勤務で働く人をサポートする制度です。育児と仕事を無理なく両立できるよう、時短勤務により減った収入の一部が補填されます。基本的には「時短勤務中に支払われた賃金の10%相当額」が支給されます。

【例:時短勤務前の元々の賃金が30万円→時短勤務中に支払われた賃金が25万円の場合】

支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%(27万円)以下であるため、支給率は10%で、支給額は2.5万円です。ただし、支給額と各月に支払われた賃金額の合計が、元々の給与(育児時短就業開始時の賃金額)を超えないように、以下のように支給率が調整されます。

なぜ今、制度がつくられたのか?

時短勤務を選択しやすくし、働く人が「子どもを育てながらでも安心して働ける社会」を実現することで、子育て世代の負担を減らし、安心して子どもを持てる環境を整えていく狙いです。

企業にとっても、優秀な人材の離職を防ぎやすくなり、長く働き続けてもらえるというメリットがあります。

どうすればもらえるの?対象となる人は?

以下の条件をすべて満たす方が対象になります。

- 雇用保険に入っていること

- 2歳未満の子どもを育てるために、時短勤務をしていること

- 育休期間終了後、14日以内に時短勤務を開始した、または時短勤務開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること

また、実際に給付金が支給されるのは、以下のような月です。

- 月初から月末まで雇用保険の被保険者である

- 所定労働時間を短縮して働いた期間がある

- 月初から月末まで続けて育児休業給付・介護休業給付を受給していない

- 高年齢雇用継続給付を受けていない

2025年4月以前からすでに時短勤務している方も、上記の条件を満たせば、「2025年4月から時短勤務を始めた」とみなされ、支給対象になります。

ただし、以下のケースでは支給されません

- 賃金が育児時短前と変わらない(=減っていない)

- 支給対象月に支払われた賃金が上限(459,000円)を超えている

- 「育児時短就業給付金」の支給額が2,295円未満

※金額は2025年7月末までの額です。「毎月勤労統計」の平均定期給与額により、毎年8月1日に見直される予定です。

どのくらいの期間もらえる?

時短勤務を開始した月から、以下のどれかがあてはまる月まで支給されます。

- 子どもが2歳になる月の前月まで

- 再び育休や産休に入る月の前月まで

- 第2子など別の子どもを理由に、時短を始める前月まで※その場合は第2子で再度申請

- 子どもが亡くなるなど、養育できなくなった月まで

申請の手続き方法・メリットと注意点

原則、勤務先(被保険者を雇用している事業主)からハローワークへ提出をしますので、まずは勤務先の人事労務担当に相談しましょう。 ただし、本人の希望があればご自身で直接提出することも可能です。

準備が必要な書類は以下のようなものがあります。

- 育児時短就業を開始した日、賃金の額と支払状況、週所定労働時間を確認できるもの※例:賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書、育児短時間勤務申出書、育児短時間勤務取扱通知書、就業規則など)

- 育児の事実、出産予定日及び出生日を確認できるもの(写し可)※例:母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など

- 口座情報(必要な場合のみ)※手書きで申請書を作成する場合であって、公金受取口座の利用を希望しないときは、通帳・キャッシュカードの写しなど口座情報を確認できる書類の添付が必要です。

書類が揃ったら、ハローワークやオンライン申請を通じて手続きします。手続きには数週間かかることもあるので、早めの準備がおすすめです。

育児時短就業給付金のメリットとデメリットは?

【メリット】

- 時短勤務でも、減った分の収入が一部補填される

- 育児と仕事を両立しやすくなる

- キャリアの断絶を防げる

- 企業側も人材の定着につながる

【デメリット(注意点)】

- 制度が少し複雑で理解が必要

- 申請に手間がかかる

- 給付額が予想より少ない場合もある

まとめ

今回は、「育児時短就業給付金」について解説をしてきました。

子どもが2歳に達するまでという期間が短いことや、補填される金額は賃金に対して10%のため、多くの方が時短勤務で減る金額をすべて賄うことはできない点など、完璧な制度とは言えないものの、共働きの世帯が増えている時代に必要とされる制度の一つです。正しく理解しておけば、育児と仕事の両立をするための選択肢となるでしょう。

まずは制度の概要をご理解いただくため、記事内で説明を割愛している部分があります。詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。

auのiDeCoに関するお問い合わせ

auのiDeCoに関するお問い合わせ