何がどう変わる?2028年4月から遺族年金が改正に

年金制度改正法案が2025年5月16日に通常国会に提出され、衆議院で修正の上、6月13日に成立しました。今回の年金制度改正ではさまざまな改正が盛り込まれましたが、本記事では子育て世帯への影響が最も大きいと思われる遺族年金の改正について解説します。

※本記事は、厚生労働省ホームページの内容等をもとに作成しています。

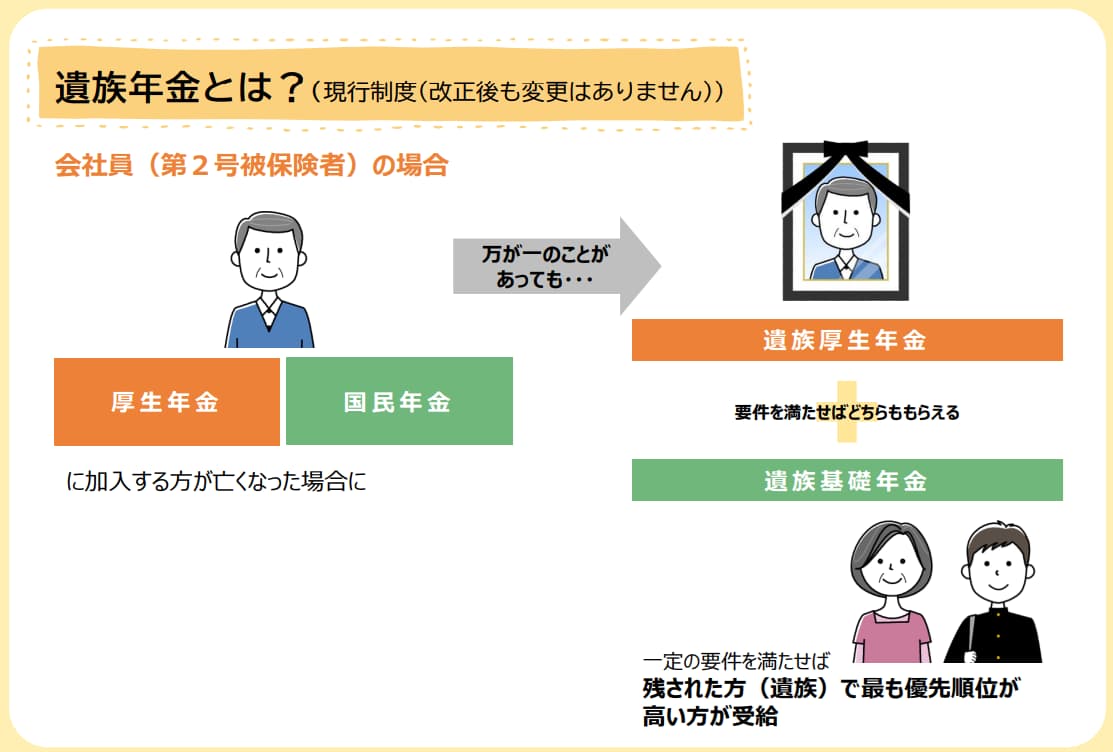

公的年金制度の遺族年金とは?

年金と言えば老後に受け取るもの(老齢給付)という印象が強いかもしれませんが、障害を負って働くことができなくなった時に給付される障害給付や、死亡した時に遺族に給付される遺族給付もあります。

遺族給付については、会社員の場合、国民年金および厚生年金の両方に加入していますので、一定の要件を満たせば、万が一の際には遺族厚生年金と遺族基礎年金の両方が給付されます。

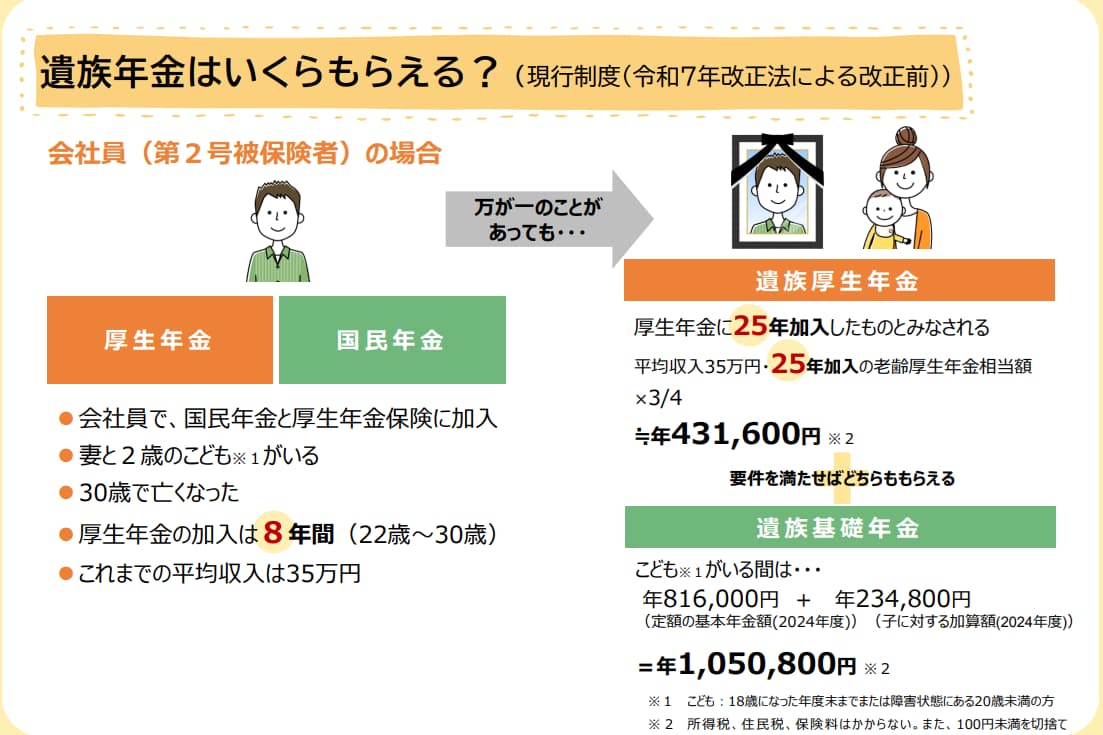

具体的な例で確認してみましょう。次の図は妻と2歳の子どもがいる会社員の夫が30歳で死亡した場合の遺族年金額の例です。夫は22歳から会社員として働き、30歳までの平均月収が35万円という前提になります。

遺族厚生年金は、基本的に給与収入や厚生年金の加入期間に比例して増えますが、今回の例では加入期間が短くても最低25年加入とみなすというルールがあるため、年間約43万円となります。

一方、子ども(年金制度上、18歳になった年度末までの方、もしくは障害状態にある20歳未満の方)がいる場合には遺族基礎年金が受給でき、今回の例では子どもがいる間は年間約105万円を受給できます。ここで「子どもがいる間」というのは、子どもが18歳になった年度末まで、つまり一般的には高校を卒業するまでになります。

今回の例では、遺された遺族は遺族厚生年金と遺族基礎年金の合計で年間約148万円(月額約12.3万円)の遺族給付を受給できるのです。

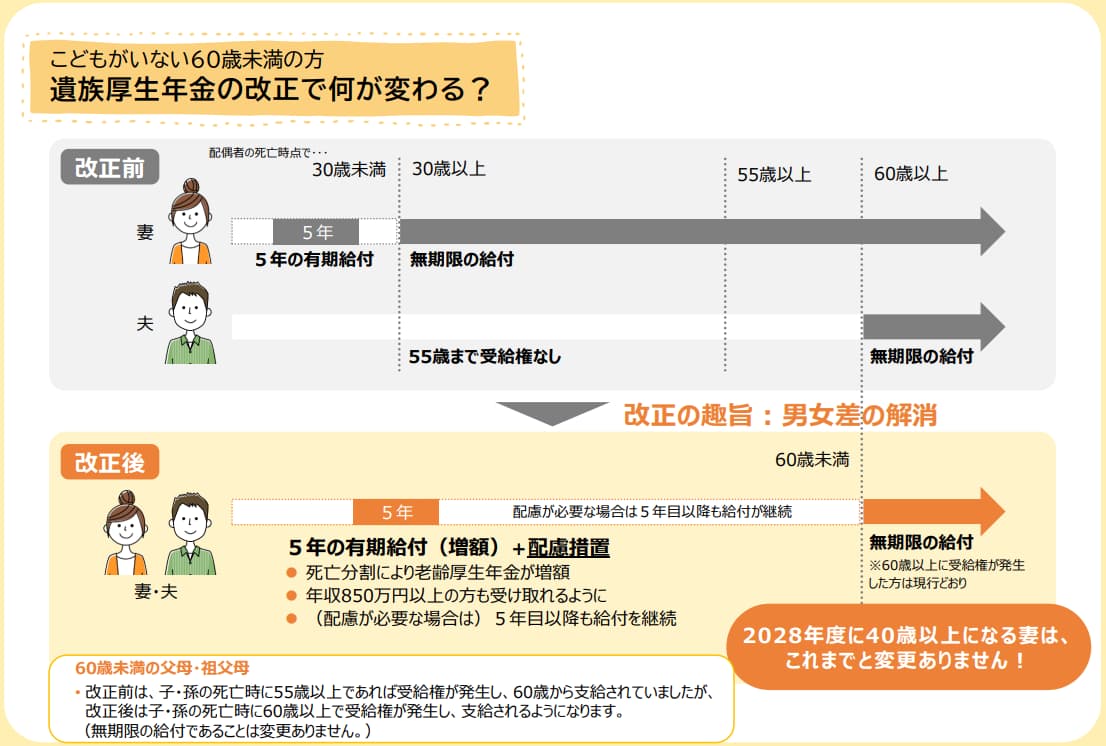

今回の改正で遺族厚生年金の男女差が解消される

万が一の際に遺族に給付される遺族年金ですが、現行制度では受給要件に男女差があり、次の図の上段(グレーの部分)ようになっています(子どもがいない場合)。

夫が死亡し妻が遺族となった場合、妻が30歳未満なら5年間、30歳以上なら無期限で遺族厚生年金が給付されます。

一方、妻が死亡し夫が遺族となった場合、夫は55歳未満だと遺族厚生年金を受給できません。また55歳以上60歳未満の場合、受給権は発生するものの、実際の受給は60歳以降となります。

今回の改正でこういった男女差が解消され、改正後(上図の下段(クリーム色))は、妻・夫ともに同じ条件となり、子どものいない60歳未満の遺族の場合、5年間の有期給付となります。

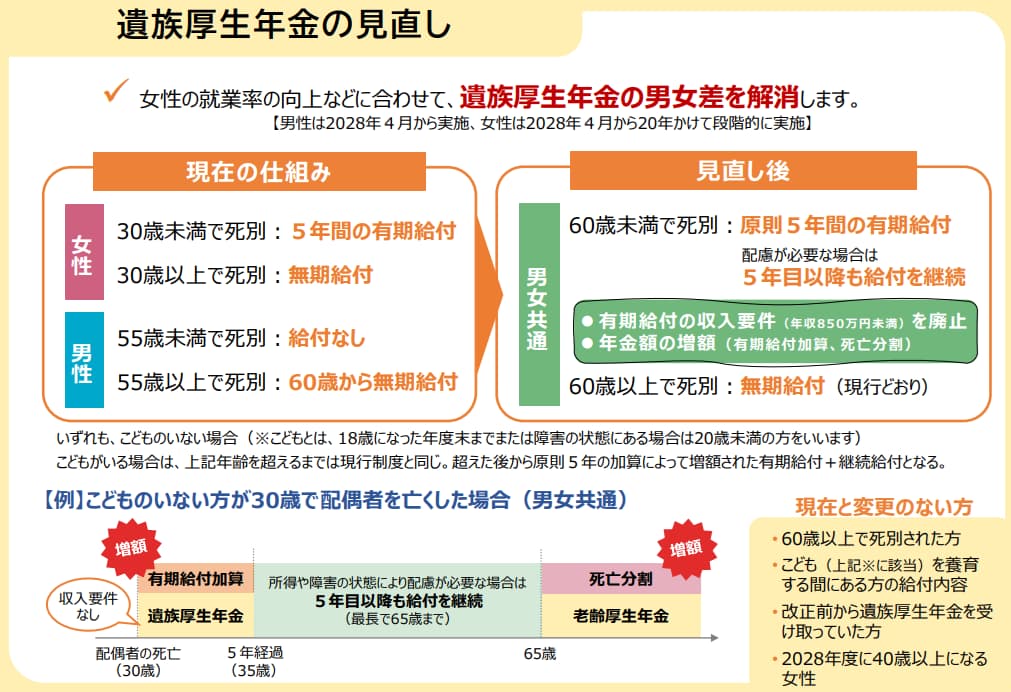

遺族厚生年金は増額されるものの、子どもがいる場合でも有期給付に

子どもがいる場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することができますが、現行制度では子どもが18歳になった後も遺族厚生年金は無期限で受給できます。しかし、今回の改正後はこの無期限給付が5年の有期給付に短縮されます。

このように、期間の面では短縮されるため改悪と言えますが、遺族厚生年金の金額そのものは増額されます。

まず、有期給付で受給する遺族厚生年金の金額に有期給付加算が増額され、約1.3倍となります。そして、遺族の所得や障害の状態によって配慮が必要な場合には、5年目以降も最長65歳まで給付を継続する配慮措置が講じられます。

さらに離婚時の年金分割のように、一定の要件を満たす場合、亡くなった配偶者の厚生年金記録を分割して遺族の年金記録に上乗せする「死亡分割」も導入されますので、老後の年金額が増額されます。

また遺族厚生年金の受給要件も緩和されます。現行制度では、「生計を維持されていた」こと、つまり遺族の年収850万円未満が受給要件となっていましたが、今回の改正でこの要件が撤廃され、年収によらず受給できるようになります。

なお、今回の遺族厚生年金の改正は、男性は2028年4月から実施、女性は2028年4月から20年かけて段階的に実施されていく予定です。

遺族基礎年金も増額され、受給要件が緩和されます

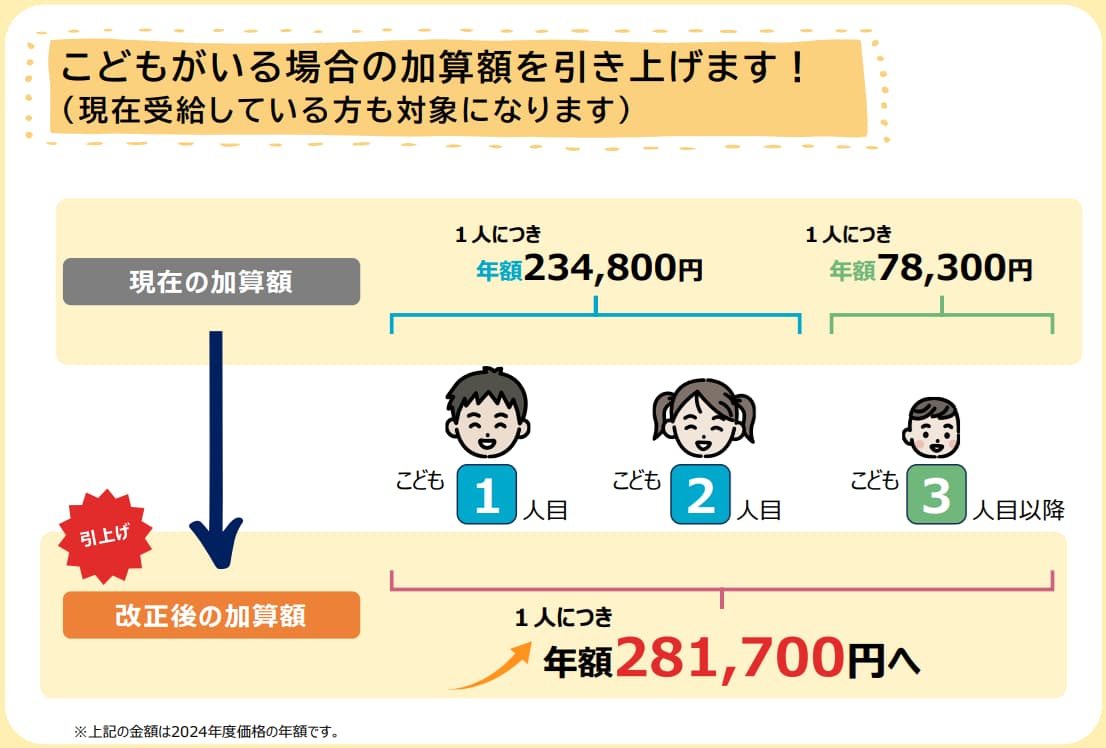

今回の改正では、遺族基礎年金も改正されます。まず、遺族基礎年金における子どもの人数に応じた加算額が、次の図のように引き上げられます。

現行の加算額は子ども1人目、2人目が年額234,800円、3人目以降は年額78,300円ですが、改正後は一律で年額281,700円(いずれも2024年度価格)に増額されるのです。

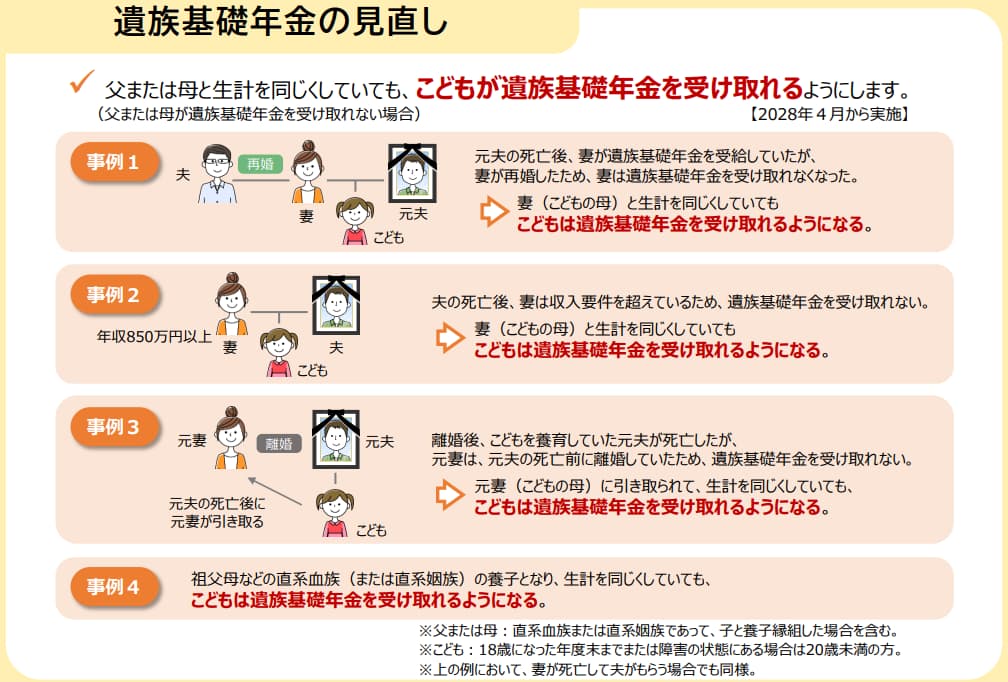

さらに、これまでは子どもを養育している人の状況によっては、子どもが遺族基礎年金を受給できなくなってしまう場合もあったのですが、次の図にあるように条件が改善されます。

例えば、事例1は「元夫の死亡後、妻が遺族基礎年金を受給していたが、妻が再婚したため、妻は遺族基礎年金を受け取れなくなった」というものです。現行制度では、このように子ども自身の選択によらない事情で遺族基礎年金が受け取れなくなってしまうこともあるのですが、改正後は引き続き遺族基礎年金を受け取れるようになるのです。

遺族年金制度をきちんと理解した上で、適切な保障の確保を

今回の改正では働き方や生き方、家族構成の多様化に対応するため、年金制度が全般的に改正され、遺族年金も本記事でご説明したように改正されることになりました。

老齢給付と比べると、遺族給付はあまりなじみがない制度かもしれません。しかし、すでに加入している公的年金制度からどのくらいの遺族年金を受給できるのか、ご自身の状況について確認しておくことが大切です。その上で、万が一の際の保障が足りない場合には必要な保障について民間の収入保障保険などで補完していくのが基本的な考え方になります。

遺族給付を考慮せず、すべての保障を民間の生命保険でカバーしようとすると、保険料がかなり高額になってしまいます。ご自身の遺族年金を確認し、必要な分だけ民間の保険でまかなっていくのがスマートな家計管理、資産形成につながるといえるのではないでしょうか。

■資料

auのiDeCoに関するお問い合わせ

auのiDeCoに関するお問い合わせ